Année qui commence...

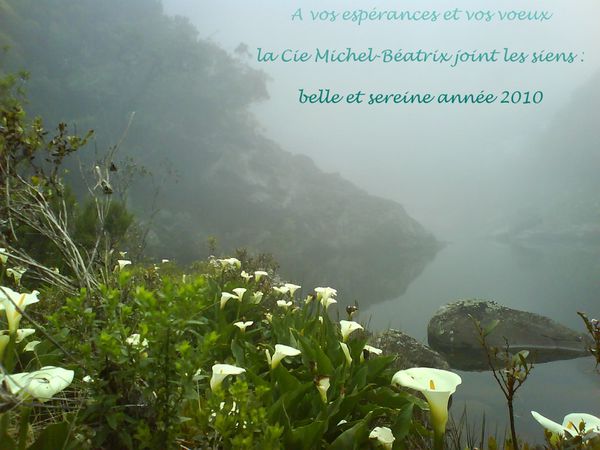

Année qui commence...L'image a été prise à l'île de la Réunion au matin d'une journée où le soleil et la brume n'allaient pas cesser leur amoureux et changeant ballet. Passage : trait pictural de réunion entre jour naissant et nuit, entre ciel et terre, entre deux années enfin dans un lointain que le besoin et l'envie de chacun veulent voir plus serein que brumeux et voilé... plus serein parce que, justement ! un peu brumeux et voilé : l'Espérance.

"L'Espérance, c'est un phénomène assez particulier que nous avons souvent du mal à discerner et qu’il faut, à mon sens, distinguer de l’espoir. L’espoir... on s’y raccroche plus ou moins désespérément avec plus ou moins de conviction, de presque résignation : c’est une bouée de sauvetage, un mieux à venir et vague qu‘on évoque ou qu’on invoque, une presque vue de l’esprit.

L’Espérance, en revanche, c’est déjà la rive aperçue. C’est une présence, une présence que l’on ressent auprès de soi d’une façon presque palpable lorsqu’on retrouve un peu de

calme et de sérénité après un long tunnel, une descente de rapides, une traversée du désert. Elle nous fait percevoir, ressentir, une sorte de détente de notre être. Nous portons tout à coup un

regard différent sur les êtres et les choses - peut-être est-ce parce que, grâce à elle, nous devenons plus réceptifs : nous les percevons. Invisible mais palpable, c’est elle que nous

percevons, elle qui se manifeste à travers les êtres et les choses : mystère de l’incarnation. Elle est là, véritablement réelle. Une vraie réalité.

L’Espérance, en revanche, c’est déjà la rive aperçue. C’est une présence, une présence que l’on ressent auprès de soi d’une façon presque palpable lorsqu’on retrouve un peu de

calme et de sérénité après un long tunnel, une descente de rapides, une traversée du désert. Elle nous fait percevoir, ressentir, une sorte de détente de notre être. Nous portons tout à coup un

regard différent sur les êtres et les choses - peut-être est-ce parce que, grâce à elle, nous devenons plus réceptifs : nous les percevons. Invisible mais palpable, c’est elle que nous

percevons, elle qui se manifeste à travers les êtres et les choses : mystère de l’incarnation. Elle est là, véritablement réelle. Une vraie réalité.

A condition de ne pas s’aigrir. Ce n’est pas facile, ni toujours dépendant de notre volonté. Je crois que nous sommes victimes de l’aigreur, qu’elle nous tombe dessus. Je ne pense pas que nous la cultivions, pas plus qu‘un boitement que la peur d‘avoir mal nous habitue à conserver. J’en reviens à cette idée de raideur - qu’on pourrait dire : raideur de l’âme, de l’esprit, de l’affectif. L’Espérance n’est pas le contraire de l’aigreur - ce verrou n’est pas le sien mais le nôtre. Alors que l’espoir nous laisse passifs, nous permet d’attendre quelque coup de baguette magique qui ferait disparaître comme par enchantement l’aigreur - puisque nous en parlons -, l’Espérance est une action délibérée, une volonté libérée que nous assumons, que nous acceptons de prendre à notre compte, de porter. J’ai eu la chance et la joie de la reconnaître à certains moments, et elle m’a tellement apporté... En même temps, j’ai appris à travailler et à cultiver non pas l’aigreur mais plutôt la détente et la décontraction.

Ai-je choisi le « meilleur camp » ? Je vous laisse juge... Ce n’est pas toujours facile. J’ai un adage : « C’est dur mais c’est intéressant ». Je crois que tout est atteignable... Les prix à payer sont différents selon les directions, les altitudes visées... D’ailleurs à tous ces mots-là, je préfère celui d’amplitude. Le fait d’être comédien n’aide pas peu à avoir ce genre d’attitude et d’écoute de soi-même, ce qui fait nécessairement déboucher sur l’écoute des autres. Cela fait partie d’une formation de base, assorti d’une sorte de... talent, dirons-nous. Je crois être ainsi fait. Je ne l’ai pas appris mais j’ai appris à me connaître. Et à connaître les autres aussi. Une chose a été très importante pour moi, essentielle dans mon parcours : je me suis occupé de petits enfants - je m’en occupe encore d’ailleurs, autant que possible et pour autant que le Ministère de l’Education Nationale nous laisse les moyens de le faire.

Je m’occupe d’enfants à partir du C.P. C’est beaucoup dire qu’à ce niveau je fais faire du théâtre... Mon objectif, dans le « travail » que je fais avec enfants, est

moins de les faire jouer que de faire en sorte qu’ils se sentent en paix avec eux-mêmes, qu’ils trouvent leurs propres repères d’espace et de temps afin qu’ils soient - à sept ans

déjà, ils en ont besoin - réconciliés avec eux-mêmes, qu’ils soient rassurés, qu’ils sachent qu’ils sont des « gens biens ». Les enfants sont des spectateurs à part entière, exclusive

: jusqu’à l’adolescence, un enfant ne fait que recevoir ce qu’on lui propose - ou lui impose. Si, parallèlement, il ne fait pas connaissance avec lui-même, il se retrouve au moment de

l’adolescence dans une espèce de cocotte-minute terrible. C’est alors que surviendra ce que l’on appelle les crises d’adolescence : tout éclate, tout explose.

Je m’occupe d’enfants à partir du C.P. C’est beaucoup dire qu’à ce niveau je fais faire du théâtre... Mon objectif, dans le « travail » que je fais avec enfants, est

moins de les faire jouer que de faire en sorte qu’ils se sentent en paix avec eux-mêmes, qu’ils trouvent leurs propres repères d’espace et de temps afin qu’ils soient - à sept ans

déjà, ils en ont besoin - réconciliés avec eux-mêmes, qu’ils soient rassurés, qu’ils sachent qu’ils sont des « gens biens ». Les enfants sont des spectateurs à part entière, exclusive

: jusqu’à l’adolescence, un enfant ne fait que recevoir ce qu’on lui propose - ou lui impose. Si, parallèlement, il ne fait pas connaissance avec lui-même, il se retrouve au moment de

l’adolescence dans une espèce de cocotte-minute terrible. C’est alors que surviendra ce que l’on appelle les crises d’adolescence : tout éclate, tout explose.

Durant les moments passés avec les enfants, moments perlés de petits miracles, je vois des êtres en devenir qui se réconcilient avec eux-mêmes, trouvent leurs propres modes de fonctionnement et s’avèrent être absolument capables de les adapter à des systèmes imposés - système scolaire, en l’occurrence. Les classes avec lesquelles je travaille sont partagées en deux groupes : l’un qui « travaille bien » et l’autre dans lequel se posent des problèmes. C’est évidemment avec ce dernier que j’ai le sentiment de faire un vrai travail théâtral, avec des enfants qui révèlent une attitude, une écoute, une aisance qui correspondent en même temps au besoin viscéral qu’ils ont de parvenir à s’exprimer. Non pas d’être quelqu’un d’autre mais eux-mêmes - je fais en sorte qu’ils ne jouent pas un personnage : je bannis les déguisements, les costumes. Les petits bouts de texte, les phrases que je leur fais dire - qui sont plus des exclamations - sont les leurs. Je les inclue dans un jeu, une mise en espace amusante, voire même absurde. J’aime beaucoup travailler l’absurde avec les enfants parce qu'eux adorent ça. Il y a des séances durant lesquelles je me sens vraiment spectateur parce qu’ils me font me re-sentir. Lorsque je sens que ce que je pressens est là et que ça sort, je sais que l’Espérance nous regarde au fond des yeux et, enchanté, comblé, je ris."

Michel BEATRIX

Entretien avec Macha Béranger - France Inter : 28.10.2000

1941-2009

1941-20091 & 4 : Michel Béatrix - 2 & 3 : Hervé Tharel

/image%2F0989804%2F20200411%2Fob_479100_img-20200408-wa0001-b.jpg)